2025年4月23日,正值第十个“中国航天日”,由探月与航天工程中心主办、东华大学承办的“第二届月球样品研究成果研讨会暨第二届月球样品委员会成立大会”在上海松江隆重开幕。来自国内外航天领域专家、科研机构代表及多国科学家齐聚一堂,集中研讨探月工程嫦娥五号、六号月球样品研究的最新成果,共商月球样品研究与深空探测发展大计。

(大会开幕式)

国家航天局卞志刚副局长;深空探测重大专项科技委副主任、第一届月球样品专家委员会主任朱日祥院士;科技委委员牛红光研究员、余同杰研究员;上海市科技工作委员会徐枫书记;上海市科工办吴栋林副主任;上海市松江区区委常委、副区长周诚以及来自中国科学院、有关高校、航天科技集团等国内相关科研机构,德国科隆大学、日本大阪大学、英国开放大学等国际科研机构的200余位专家学者参加。

(参会相关领导专家)

会议开幕式由探月与航天工程中心主任关锋主持。国家航天局副局长卞志刚、上海市科学技术委员会书记徐枫、东华大学党委书记刘承功等领导出席并致辞。

(关锋主任主持)

卞志刚副局长在致辞中回顾了嫦娥五号月球样品取得的研究成果,包括在《自然》、《科学》等期刊发表百余篇论文,推动行星科学学科体系建设及人才培养。他高度评价第一届专家委员会在样品管理和科研支持中的作用,并期望新一届委员会继续发挥集体智慧,推动月球研究迈向新高度。同时,他强调中国将一如既往秉持开放合作的理念,鼓励更多科研力量参与深空探测任务实施和科学研究,与世界各国共享中国航天发展成果,携手探索宇宙奥秘。嫦娥五号月球样品已经对国际开放申请,未来,嫦娥六号月球样品也会开放国际申请,他呼吁国内外科学家加强交流合作,共享航天成果,共同探索宇宙奥秘。

(卞志刚副局长致辞)

徐枫书记指出,上海作为全球科技创新中心,正全力支持航天强国建设,依托张江、临港等平台,推动空间科学、材料科学等交叉融合,并在月壤分析、航天材料研发等领域取得突破。未来,上海将聚焦三大方向:以“国之重器”推进航天材料与装备研发基地建设,以“开放生态”汇聚全球顶尖人才共建协同创新平台,以“科普之光”推动探月成果普及,激发社会创新活力。她呼吁与会专家深化合作,破解科学难题,为探月事业贡献更多“中国方案”,并预祝会议圆满成功。

(徐枫书记致辞)

刘承功书记介绍了东华大学在航天材料领域的科研贡献。他指出,东华大学作为“双一流”高校,在材料科学、化学等学科领域具有显著优势,近年来聚焦航天材料研究,尤其在月壤资源化利用方面取得突破。学校“地外纤维实验室”依托嫦娥五号月壤样本,攻克微重力环境模拟、月壤熔融成纤等技术难题,自主研发装备首次实现月壤纤维连续制备,相关成果已于国家博物馆公开展示。他强调,探月工程是多学科交叉融合的引擎,未来需深化月壤分析、资源利用等领域的联合攻关,推动科研成果向航天装备、新能源等产业转化。最后,他预祝会议圆满成功,期待与会专家深化合作,共绘深空探索蓝图。

(刘承功书记致辞)

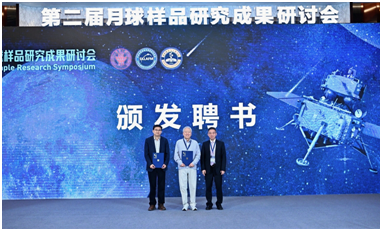

会上宣布了第二届月球样品专家委员会正式成立。新一届委员会由11名专家组成,其中6名委员连任,更换3名,并新增2名月球应用领域专家。卞志刚副局长为朱日祥院士和徐义刚院士等代表颁发聘书。第一届委员会主任朱日祥院士作工作报告,回顾了四年来我国在月球样品研究、国际合作及科普宣传方面的突破性进展。徐义刚院士代表新一届委员会表态,承诺秉承严谨治学精神,推动科研成果高质量产出。

(为第二届月球样品专家委员会成员颁发聘书)

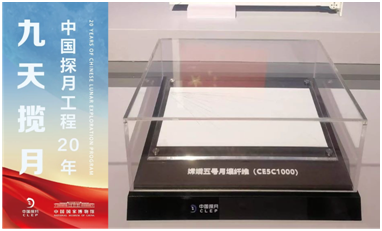

会后,与会嘉宾合影留念,并进入第二届月球样品研究成果研讨环节,由专家委员主持专题报告与学术交流。我校成艳华研究员在研讨环节作了题为《面向月面原位制造的月壤纤维连续制备与应用》的报告,指出利用月壤制备纤维材料是建设月球科研站的关键路径。研究团队通过自主研发模拟微重力纺丝装备,成功制备出嫦娥五号月壤纤维 (目前正作为中国探月工程20周年“九天揽月”主题展的展品亮相国家博物馆)。该成果攻克了地外环境原位制造难题,填补国际月壤纤维制备技术空白,为深空探索提供了新型材料解决方案,标志着我国在太空资源利用领域取得重要突破。

(成艳华研究员作大会报告)

(嫦娥五号月壤纤维)

此次大会标志着我国月球样品研究迈入新阶段,为深空探测事业注入新动能。正如会议倡议:“早出成果、多出成果、出好成果、出大成果”,中国航天人正以开放合作的姿态,携手全球科学家,共同书写人类探索宇宙的新篇章。

撰稿:李磊

东华大学

东华大学![]() 86 21 67792362

86 21 67792362 ![]() clxy@dhu.edu.cn

clxy@dhu.edu.cn

东华大学

东华大学![]() 86 21 67792362

86 21 67792362 ![]() clxy@dhu.edu.cn

clxy@dhu.edu.cn